Überlegungen zu einer Europäischen Währungsunion gab es bereits früh nach Unterzeichnung der Römischen Verträge im Jahr 1957. Aus deutscher Sicht war lange Zeit wenig bestritten, dass eine Währungsunion nur der letzte Baustein, sozusagen die Krönung, eines weit gediehenen politischen Integrationsprozesses sein könne. Am 1. Januar 1999 wurde der Euro schließlich Realität.

Entscheidende Fahrt nahm das Thema mit dem im April 1989 vorgelegten Delors-Bericht zur Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion auf, den der Europäische Rat im Juni 1989 umzusetzen beschloss. Bald nach Aufnahme der Gespräche hierzu fiel im November 1989 die Mauer in Berlin. In der Folge verhandelten die beiden deutschen Staaten mit den vier Siegermächten des Zweiten Weltkriegs den im September 1990 unterzeichneten Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland, besser bekannt als „2+4-Vertrag“. Verknüpft mit der Zustimmung zu diesem Vertrag erwartete Frankreich mit Präsident François Mitterand ein klares Bekenntnis Deutschlands zu einer gemeinsamen Währung und einer europäischen Zentralbank, die der Dominanz von D-Mark und Deutscher Bundesbank ein Ende setzt.

Im Vertrag über die Europäische Union (EUV), auf den sich die Staats- und Regierungschefs im Dezember 1991 verständigten und der am 7. Februar 1992 in Maastricht unterzeichnet wurde, wurden vor diesem Hintergrund die rechtlichen Grundlagen für die zu errichtende Europäische Wirtschafts- und Währungsunion geschaffen. Am 1. Januar 1999 wurde die gemeinsame europäische Währung Realität: zunächst als Buchwährung bei unwiderruflicher Fixierung der Wechselkurse, dann am 1. Januar 2002 durch die Ausgabe des neuen Geldes – des Euro – im Tausch gegen die bisherigen nationalen Währungen.

Für die im Jahr 2010 ausgebrochene Euro-Krise und die Tatsache, dass Europa sich seither in einem nicht enden wollenden Krisenmodus befindet, liegen maßgebliche Ursachen in dem, was seinerzeit mit dem sogenannten Maastricht-Vertrag und den Folgeverträgen vor und nach der Einführung des Euro geregelt oder eben nicht geregelt wurde. In der Rückschau zeigen sich viele Gelegenheiten, bei denen der aus heutiger Sicht beklagenswerten Entwicklung in Europa eine andere Richtung hätte gegeben werden können. Aus Gründen vermeintlicher Sachzwang-Logik, aus politischer Loyalität, aus Fraktionsdisziplin oder auch aus der Befürchtung, ansonsten als Anti-Europäer zu gelten, sind sie ungenutzt geblieben. Dies gilt auch für die Deutsche Bundesbank und das Bundesverfassungsgericht.

Der aktuelle Befund hat auch mit den schwer miteinander zu vereinbarenden wirtschafts- und finanzpolitischen Philosophien und Traditionen sowie unterschiedlichen Zielvorstellungen der Euro-Staaten, vor allem der Kernländer Deutschland und Frankreich, zu tun. Es ist kein Zufall, dass an entscheidenden Wegmarken des Euro deutsche und französische Positionen stets hart gegeneinanderstanden und Konflikte regelmäßig auf der Ebene von deutschem Bundeskanzler und französischem Staatspräsidenten ausgetragen wurden.

Der Euro als tragendes Element oder als Sprengsatz für Europa?

Ziel des Maastricht-Vertrages war es, die Politik der europäischen Integration voranzubringen, die Festlegung auf den wirtschaftlichen und politischen Zusammenschluss Europas unwiderruflich und unumkehrbar zu machen sowie insbesondere einen Rückfall in nationalistisches Denken und in nationale Rivalitäten zu verhindern. Doch das Vertragswerk weist erhebliche Mängel auf:

- Zum einen wurde die von Deutschland als Bedingung für eine Wirtschafts- und Währungsunion immer für erforderlich gehaltene politische Union mit den Vereinbarungen zur Außen- und Sicherheitspolitik sowie zur Zusammenarbeit in der Innen- und Rechtspolitik nur rudimentär geregelt; die Zuständigkeiten hierfür blieben letztlich in den Händen der Nationalstaaten.

- Zum anderen wurde allein die geld- und währungspolitische Verantwortung auf europäischer Ebene zentralisiert, während für die Wirtschaftspolitik – insbesondere die Finanz- und Steuerpolitik, die Lohn- und Einkommenspolitik sowie die Sozialpolitik – an dezentraler Gestaltung auf der Ebene der Mitgliedstaaten festgehalten wurde.

Bei der Abstimmung im Deutschen Bundestag am 2. Dezember 1992 über den Maastricht-Vertrag sprach der Abgeordnete Günter Verheugen als Vorsitzender des Sonderausschusses „Europäische Integration“ wohl für viele, als er sagte: „Ein wohlbegründetes Nein zu Maastricht ist denkbar, aber es würde zu einem Nein zu Europa umgedeutet werden.“ Dieser Satz zieht sich bis heute wie ein roter Faden durch deutsche Entscheidungen in Sachen Euro.

Dabei hat es nach Maastricht bis zur Entscheidung des Deutschen Bundestages im April 1998 über den Start der Währungsunion am 1. Januar 1999 an warnenden Hinweisen zu schwerwiegenden Konstruktionsmängeln und deren voraussehbaren Folgen nicht gefehlt: So gab es einen Aufruf von 62 Professoren im Juni 1992 unter dem Titel „Die währungspolitischen Beschlüsse von Maastricht: Eine Gefahr für Europa“ sowie einen von mehr als 160 Professoren unterzeichneten Aufruf vom Februar 1998 mit der Überschrift „Der Euro kommt zu früh“. Auch der Verfasser dieses Beitrags hat damals Besorgnis darüber geäußert, dass sich der Vertrag zu einem „Sprengsatz für Europa“ entwickeln und am Ende genau das fördern könnte, was mit ihm verhindert werden soll: „ein Wiedererstarken nationalistischer Strömungen verbunden mit einer Unterminierung des europäischen Einigungswerks“.

Alle diese Warnungen hatten keine Chance gegen Bundeskanzler Helmut Kohl, der in einem Interview im März 2002 sagte: „Bei der Einführung des Euro war ich wie ein Diktator.“ Er habe die Entscheidung getroffen, weil er den Euro als „ein Synonym für Europa“ und eine einzigartige Chance für das friedliche Zusammenwachsen Europas sehe. Dabei hat Helmut Kohl in der Bundestagsdebatte vom 2. April 1998 selbst beschrieben, was Europa droht, wenn der Bau des „Hauses Europa“ nicht fortgeführt und vollendet wird: „Die gemeinsame europäische Währung ist ein tragendes Element beim Bau eines stabilen und wetterfesten Hauses Europa. … Wir sind auf einem guten Weg, das gemeinsame Haus Europa zu errichten. Aber wir wissen auch: Ein Haus, das nur halb vollendet ist, zerfällt wieder. Es wird dem Wind und den Stürmen eines neuen Jahrhunderts, von dem wir alle noch gar nicht wissen, was es uns bringt, auf Dauer nicht standhalten können. Deshalb müssen wir jetzt den Bau des Hauses Europa fortführen und vollenden.“

Entscheidende Weichenstellungen

An jenem 2. April 1998 entschied der Deutsche Bundestag über die Festlegung des Teilnehmerkreises an der Europäischen Währungsunion. Die sogenannten Konvergenzkriterien zu Wechselkurs, Zins, Preisstabilität, Haushalt und Verschuldung sollten das Nadelöhr sein, durch das hindurch alle an einer Mitgliedschaft interessierte Staaten ihre „Euro-Reife“ nachweisen. Die Bundesregierung wollte sich dazu für ihre Entscheidung auf eine Stellungnahme der Deutschen Bundesbank stützen. Obwohl diese Stellungnahme eine Fülle von kritischen Feststellungen enthält, so etwa für Italien den Hinweis, dass „wegen der außerordentlich hohen Schuldenquote … erhebliche Zweifel an der dauerhaften Tragfähigkeit der Finanzlage“ bestünden, entschied der Zentralbankrat, das Dokument mit folgendem Satz abzubinden: „Vor dem Hintergrund der erreichten Konvergenzfortschritte in vielen Mitgliedstaaten und nach Abwägung noch bestehender Probleme und Risiken erscheint der Eintritt in die Währungsunion stabilitätspolitisch vertretbar.“

Stabilitätspolitisch vertretbar war für die Politik das erhoffte grüne Licht. Hans-Ulrich Jörges, der damals für die Zeitung „Die Woche“ schrieb, sprach von einem „Pilatus-Bericht: Wir waschen unsere Hände in Unschuld“. Mit Blick auf die von Italien und Frankreich betriebene Bilanzkosmetik zur Einhaltung der Verschuldungsobergrenze von drei Prozent im relevanten Jahr 1997 fragte der Münchener Historiker Christian Meier: „Warum wird diese Währung mit einer so großen Beimischung von Betrug herbeigeführt?“ Leider sollte sich zeigen, dass dies erst der Anfang war und weitere schwerwiegende Rechtsverletzungen folgen sollten.

Punktgenau vor der Bundestagsbefassung hatte auch das Bundesverfassungsgericht ein mögliches Stoppschild für den Start des Euro-Projekts aus dem Weg geräumt: Am 31. März 1998 verwarf der Zweite Senat des Gerichts die Verfassungsbeschwerde von vier renommierten Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlern als „offensichtlich unbegründet“, dies unter Hinweis darauf, dass es bei der Frage nach der Stabilität der seit Maastricht getroffenen und durch das Bundesverfassungsgericht im Urteil vom 12. Oktober 1993 (mit diesem Urteil war der Weg frei, dass der Maastrichter Vertrag am 1. November 1993 EU-weit in Kraft treten konnte) gebilligten Grundentscheidung über die Mitwirkung Deutschlands an der Währungsunion um politische und wirtschaftliche Einschätzungen gehe, die von den politischen Organen zu verantworten seien. Mit dieser Argumentation vermied es das Gericht, europaweite Empörung auf sich zu ziehen. Frühzeitig war damit aber auch die Linie für alle späteren Gerichtsbefassungen in Sachen Euro vorgezeichnet.

Das Schicksal nahm so seinen Lauf und, um die Hypothek für die gemeinsame Währung noch zu erhöhen, folgte bald die Erweiterung des Teilnehmerkreises um Griechenland. Am 19. Juni 2000 war der Europäische Rat zu der Auffassung gelangt, „dass Griechenland einen hohen Grad an nachhaltiger Konvergenz erreicht habe und daher die notwendigen Voraussetzungen für die Einführung des Euros“ erfülle. So wurde Griechenland am 1. Januar 2001 zwölfter Euro-Mitgliedstaat – ein folgenschwerer Fehler, zumal auch er mit mehr Mut vor Fürstenthronen vermeidbar gewesen wäre.

Vermeintliche Erfolge im ersten Jahrzehnt

All diese Bedenken und Kritik gegen die gemeinsame Währung wären noch vor zehn Jahren verständnislos zur Kenntnis genommen worden. Das erste Euro-Jahrzehnt mit niedriger Inflation, sinkenden Zinsen und beachtlichem Wachstum in Ländern der Peripherie schien alle Zweifler eines Besseren zu belehren. So findet sich in einer Veröffentlichung der Europäischen Kommission vom Mai 2008: „Zehn Jahre nach seiner Einführung kann man sagen, dass der Euro ein voller Erfolg ist. Die einheitliche Währung ist zu einem Symbol Europas geworden, das von den Bürgern … als eines der positivsten Ergebnisse der europäischen Integration gesehen wird … Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion sichert makroökonomische Stabilität …“ In einer Rede zum 10. Jahrestag der Euro-Einführung im Januar 2009 feierte der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) Jean-Claude Trichet den Euro als „historischen Erfolg“.

Bis dahin blieb weitgehend unter der Oberfläche, was im Gefolge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise ab dem Frühjahr 2010 an Fehlentwicklungen im Euroraum sichtbar werden sollte: der Bau-Boom in Spanien und Irland, eine deutliche Ausweitung der Staatsausgaben in Italien, Portugal und Griechenland sowie – als Folge kräftiger Lohn- und Preissteigerungen – ein signifikanter Verlust internationaler Wettbewerbsfähigkeit und damit einhergehend eine Verschlechterung der Leistungsbilanzen vor allem der Staaten Südeuropas.

Auch deutsche Politik hat dazu beigetragen, dass sich die Dinge so entwickeln konnten. Hatte Deutschland, um laxer Haushaltsdisziplin in den Euro-Staaten des Südens vorzubeugen, 1996 noch einen Stabilitäts- und Wachstumspakt mit Biss gefordert, allerdings automatische Sanktionen gegen französischen Widerstand nicht durchsetzen können, gehörte es 2003 zusammen mit Frankreich zu den frühen Sündern gegen diesen Pakt. Gegen beide Länder beantragte die EU-Kommission die bei übermäßigem Defizit vorgesehene Einleitung eines Defizitverfahrens. Nach Interventionen von Bundeskanzler Gerhard Schröder und Frankreichs Präsident Jacques Chirac entschied der Rat der Europäischen Finanzminister, die Verfahren anzuhalten – mit der Begründung des damaligen Vorsitzenden Giulio Tremonti, es gebe keinen Verstoß gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt.

Der EZB-Rat sah in der Entscheidung ernste Gefahren und bewertete sie als Bruch des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Der griechische Notenbankpräsident Panos Garganas äußerte: „Der Stabilitätspakt muss respektiert werden, anderenfalls ist auf mittlere Sicht der Zusammenhalt in der Währungsunion gefährdet.“ Jürgen Stark, Vizepräsident der Deutschen Bundesbank, sah die Entscheidung als „herben Schlag gegen die Fundamente der Wirtschafts- und Währungsunion“. Und die Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 26. November 2003 kommentierte unter der Überschrift „Teurer Bruch“ weitsichtig: „Für diesen Triumph der Herren Schröder und Eichel über Brüssel wird Deutschland noch zahlen, wenn die rot-grüne Bundesregierung Geschichte ist. Die Rechnung wird nicht immer offen ausgewiesen sein, doch wird sie an vielen Stellen präsentiert werden. Und sie wird, da sollte sich niemand täuschen, hoch ausfallen.“

Entscheidende Weichenstellungen

An jenem 2. April 1998 entschied der Deutsche Bundestag über die Festlegung des Teilnehmerkreises an der Europäischen Währungsunion. Die sogenannten Konvergenzkriterien zu Wechselkurs, Zins, Preisstabilität, Haushalt und Verschuldung sollten das Nadelöhr sein, durch das hindurch alle an einer Mitgliedschaft interessierte Staaten ihre „Euro-Reife“ nachweisen. Die Bundesregierung wollte sich dazu für ihre Entscheidung auf eine Stellungnahme der Deutschen Bundesbank stützen. Obwohl diese Stellungnahme eine Fülle von kritischen Feststellungen enthält, so etwa für Italien den Hinweis, dass „wegen der außerordentlich hohen Schuldenquote … erhebliche Zweifel an der dauerhaften Tragfähigkeit der Finanzlage“ bestünden, entschied der Zentralbankrat, das Dokument mit folgendem Satz abzubinden: „Vor dem Hintergrund der erreichten Konvergenzfortschritte in vielen Mitgliedstaaten und nach Abwägung noch bestehender Probleme und Risiken erscheint der Eintritt in die Währungsunion stabilitätspolitisch vertretbar.“

Stabilitätspolitisch vertretbar war für die Politik das erhoffte grüne Licht. Hans-Ulrich Jörges, der damals für die Zeitung „Die Woche“ schrieb, sprach von einem „Pilatus-Bericht: Wir waschen unsere Hände in Unschuld“. Mit Blick auf die von Italien und Frankreich betriebene Bilanzkosmetik zur Einhaltung der Verschuldungsobergrenze von drei Prozent im relevanten Jahr 1997 fragte der Münchener Historiker Christian Meier: „Warum wird diese Währung mit einer so großen Beimischung von Betrug herbeigeführt?“ Leider sollte sich zeigen, dass dies erst der Anfang war und weitere schwerwiegende Rechtsverletzungen folgen sollten.

Punktgenau vor der Bundestagsbefassung hatte auch das Bundesverfassungsgericht ein mögliches Stoppschild für den Start des Euro-Projekts aus dem Weg geräumt: Am 31. März 1998 verwarf der Zweite Senat des Gerichts die Verfassungsbeschwerde von vier renommierten Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlern als „offensichtlich unbegründet“, dies unter Hinweis darauf, dass es bei der Frage nach der Stabilität der seit Maastricht getroffenen und durch das Bundesverfassungsgericht im Urteil vom 12. Oktober 1993 (mit diesem Urteil war der Weg frei, dass der Maastrichter Vertrag am 1. November 1993 EU-weit in Kraft treten konnte) gebilligten Grundentscheidung über die Mitwirkung Deutschlands an der Währungsunion um politische und wirtschaftliche Einschätzungen gehe, die von den politischen Organen zu verantworten seien. Mit dieser Argumentation vermied es das Gericht, europaweite Empörung auf sich zu ziehen. Frühzeitig war damit aber auch die Linie für alle späteren Gerichtsbefassungen in Sachen Euro vorgezeichnet.

Das Schicksal nahm so seinen Lauf und, um die Hypothek für die gemeinsame Währung noch zu erhöhen, folgte bald die Erweiterung des Teilnehmerkreises um Griechenland. Am 19. Juni 2000 war der Europäische Rat zu der Auffassung gelangt, „dass Griechenland einen hohen Grad an nachhaltiger Konvergenz erreicht habe und daher die notwendigen Voraussetzungen für die Einführung des Euros“ erfülle. So wurde Griechenland am 1. Januar 2001 zwölfter Euro-Mitgliedstaat – ein folgenschwerer Fehler, zumal auch er mit mehr Mut vor Fürstenthronen vermeidbar gewesen wäre.

Erstes Rettungspaket für Griechenland

Die Rechnungen werden seit April 2010 mit immer höheren Summen ausgestellt. Ausgangspunkt war bezeichnenderweise Griechenland. Schon im November 2004 hatte der griechische Finanzminister Georgios Alogoskoufis eingestanden, dass sich das Land den Euro-Beitritt mit gefälschten Defizitzahlen erschlichen habe. Nach den Parlamentswahlen vom Oktober 2009 verkündete der neue Finanzminister Giorgos Papakonstantinou ein zu erwartendes Defizit von 12,7 Prozent und korrigierte damit die bisherige Angabe stark nach oben. Alle Bemühungen, die dadurch in Turbulenzen geratenen Finanzmärkte zu beruhigen, schlugen fehl.

Im Gegenteil zeigten sich bald eine beginnende Kapitalflucht und rasch steigende Zinsen wie auch Ausstrahlwirkungen auf Portugal, Spanien und Irland. In der Erklärung zum Europäischen Rat vom 11. Februar 2010 ist so erstmals – zunächst noch abstrakt – von der Möglichkeit einer gemeinsamen Hilfe für Griechenland die Rede. Es heißt dort: „Die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebietes werden im Bedarfsfall entschlossen und koordiniert handeln, um die Finanzmarktstabilität im gesamten Euro-Währungsgebiet zu wahren. Die griechische Regierung hat keinerlei finanzielle Unterstützung beantragt.“

Die Debatten der nächsten Wochen kreisten darum, dass solche Hilfe nötig werden könnte. Hier plädierten Bundeskanzlerin Angela Merkel wie auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble übereinstimmend für „schärfere Regeln“, die „im äußersten Notfall“ auch die Möglichkeit beinhalten müssten, „dass ein Land, das seine Finanzen partout nicht in Ordnung bringt, aus dem Euro-Verbund ausscheidet“. Als dann aber Griechenland am 23. April 2010 aufgrund drohender Zahlungsunfähigkeit Hilfe erbat und Schäuble flankiert durch EZB-Präsident Jean-Claude Trichet und den Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF) Dominique Strauss-Kahn, also zwei Vertreter der französischen Linie, am 28. April in einem Hintergrundgespräch mit den Führungskreisen der Bundestagsfraktionen die Unausweichlichkeit einer Griechenland-Hilfe begründete, war der Weg für das erste Euro-Rettungspaket im Umfang von 110 Milliarden Euro geebnet: 80 Milliarden Euro steuerten die Euro-Mitgliedstaaten bei und 30 Milliarden Euro der IWF. Die deutsche Zustimmung durch Bundestag und Bundesrat erfolgte am 7. Mai 2010.

Noch am gleichen Freitag spitzte sich die Situation auf den Finanzmärkten mit weiter steigenden Risikoaufschlägen für irische, portugiesische und spanische Staatsanleihen zu. Die für den Abend anberaumte Sitzung der Staats- und Regierungschefs der Eurozone mit Vertretern der Europäischen Kommission und EZB-Präsident Trichet zur Beschlussfassung über die Griechenland-Hilfe stand nun vor weitergehendem Entscheidungsbedarf zur Sicherung der Euro-Zone. Von einer „weltweit organisierten Attacke gegen den Euro“ war die Rede, Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem „hohen Maß an Spekulationen gegen den Euro als Ganzes“. Staatspräsident Nicolas Sarkozy brachte nach Vorgesprächen mit seinen Amtskollegen aus Portugal, Italien und Spanien (José Sócrates, Silvio Berlusconi, José Luis Rodríguez Zapatero) seinen Plan der Ausgabe einer europäischen Anleihe vor, für die alle Länder haften. Mit solchen Euro-Bonds gäbe es keine Zinsunterschiede in der Eurozone.

Tür zur Transferunion aufgestoßen

Die Sitzung endete am Samstag früh ohne Ergebnis und wurde am Sonntag – kurzfristig anberaumt – durch die EU-Finanzminister fortgesetzt. Die Runde stand unter massivem Zeitdruck, da vor Öffnung der Börsen in Fernost am Montag früh eine Vereinbarung vorliegen musste. Auch wenn weitergehende Vorstellungen Frankreichs und der Südländer abgewehrt werden konnten, standen am Ende die Verständigung auf einen insgesamt 750 Milliarden Euro umfassenden Rettungsschirm (davon 250 Milliarden Euro IWF-Anteil) sowie die gegen deutsches Votum getroffene Entscheidung der EZB zum Ankauf von Anleihen notleidender Euro-Staaten.

Diese Beschlüsse markieren eine flagrante Verletzung eines Kernelements des Maastrichter Vertragswerks, des No-bail-out-Prinzips, also der Nichtbeistands-Klausel. Diese ist in den Verträgen in zweifacher Weise vereinbart: zum einen mit dem Ausschluss monetärer Staatsfinanzierung durch die EZB; zum anderen mit der Bestimmung, dass die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft nicht für ihre gegenseitigen Schulden haften. So nahm im Mai 2010 die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank erstmals Schaden und wurde die Tür zur Transferunion in Europa aufgestoßen. Die damalige französische Finanzministerin Christine Lagarde bemerkte dazu: „Wir mussten die Verträge brechen, um den Euro zu retten.“

Man muss die Dramatik dieser Situation vor Augen haben, um die Rede der Bundeskanzlerin nur wenige Tage später bei der Verleihung des Karlspreises in Aachen einordnen zu können. Sie sagte dort den vielzitierten Satz: „Scheitert der Euro, dann scheitert nicht nur das Geld. Dann scheitert mehr, dann scheitert Europa, dann scheitert die Idee der europäischen Einigung.“ Mit diesen Worten hatte sich die Bundeskanzlerin offenbar der Einsicht gebeugt, dass es mit Frankreich keine Verständigung über einen Sanktionsmechanismus gegenüber Schuldnerstaaten geben wird, zu dem auch der Ausschluss eines Mitglieds aus der Währungsunion gehören würde. Entsprechend befinden wir uns bis auf den heutigen Tag im fortgesetzten Krisenmodus.

Krisenpräventionspolitik

1) Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion (Abbildung 1): Besonders umkämpft und umstritten ist die harmonisierte Einlagensicherung als Bestandteil der Bankenunion, also die Vergemeinschaftung der Einlagensicherung im Euro-Raum; hier steht Deutschland unter besonderem Erwartungsdruck der Partner. Faktisch würde damit ein weiterer Schritt zur Transferunion und europäischen Haftungsgemeinschaft getan.

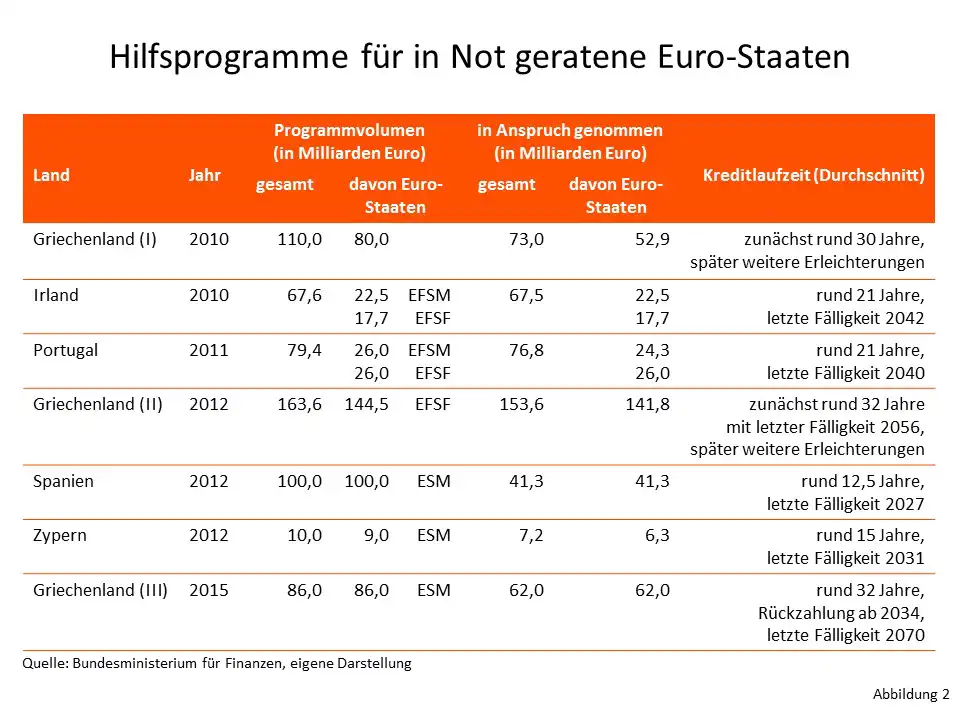

2) Hilfsprogramme für in Not geratene Euro-Staaten (Abbildung 2): Fünf Länder sind davon betroffen, darunter Griechenland mit drei Programmen. Angesichts der insgesamt hohen Kreditvolumina und langen Laufzeiten sind von den Gläubigern beträchtliche Risiken und Lasten übernommen worden. Wie sich diese am Ende auswirken, hängt von Entwicklungen ab, die heute nicht absehbar sind. Das lange Ringen um ein drittes Hilfsprogramm für Griechenland, an dem sich der Internationale Währungsfonds aufgrund seiner Zweifel an der Schuldentragfähigkeit des Landes nicht zu beteiligen bereit war, unterstreicht die gläubiger- wie schuldnerseitig eingegangenen Wagnisse.

3) Politik der Europäischen Zentralbank (Abbildung 3): Hierzu gehören die extreme, so nie dagewesene Niedrigzinspolitik mit seit Jahren negativem Einlagenzins, Mario Draghis im Juli 2012 ebenso entschlossene wie machtvolle Ankündigung der Euro-Rettung mit dem berühmten Ausdruck „whatever it takes“, die beiden äußerst umstrittenen Beschlüsse zum Ankauf von Staatsanleihen in den Jahren 2012 und 2015 sowie die gewaltige Bilanzaufblähung der EZB durch das EAPP-Programm zum Ankauf insbesondere von Staatsanleihen, gegen das bereits seit September 2015 eine Verfassungsklage anhängig ist.

Fragt man nach den Ergebnissen der Euro-Rettungspolitik der letzten acht Jahre, so ist zunächst festzustellen, dass der Euroraum zusammengehalten wurde und durch Neuaufnahmen auf inzwischen 19 Staaten erweitert ist. Auch die wirtschaftliche Lage hat sich zuletzt verbessert: Alle Staaten weisen wieder ein zumindest geringes Wachstum auf. Im Zusammenhang damit zeigen sich positive Effekte auf dem Arbeitsmarkt wie auch bei der Entwicklung von Nettoneuverschuldung und Gesamtverschuldung der Euro-Staaten. Dies ist zu einem Teil gewiss Ergebnis der Maßnahmen zur Stabilisierung der Währungsunion, zu einem wesentlichen anderen Teil aber der Wirkungen der Niedrigzinspolitik der EZB in Verbindung mit dem massiven Ankauf von Staatsanleihen. Nach einer aktuellen Berechnung der Deutschen Bundesbank beliefen sich die zinsbedingten Einsparungen für den Schuldendienst der Euro-Staaten im Zeitraum 2008 bis 2018 – gemessen am Zinsniveau des Jahres 2007 vor der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise – auf 1,42 Billionen Euro. Ohne dies ursachengerecht genau zuordnen zu können, dürfte der größere Teil dieser haushaltsmäßigen Entlastung den Wirkungen der EZB-Politik zuzuschreiben sein.

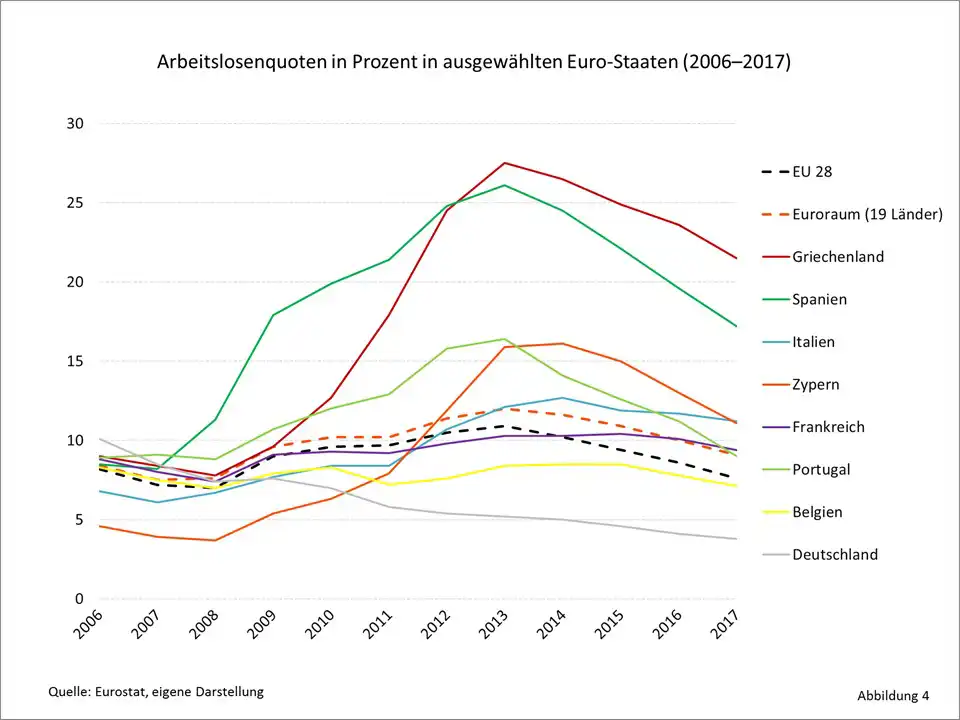

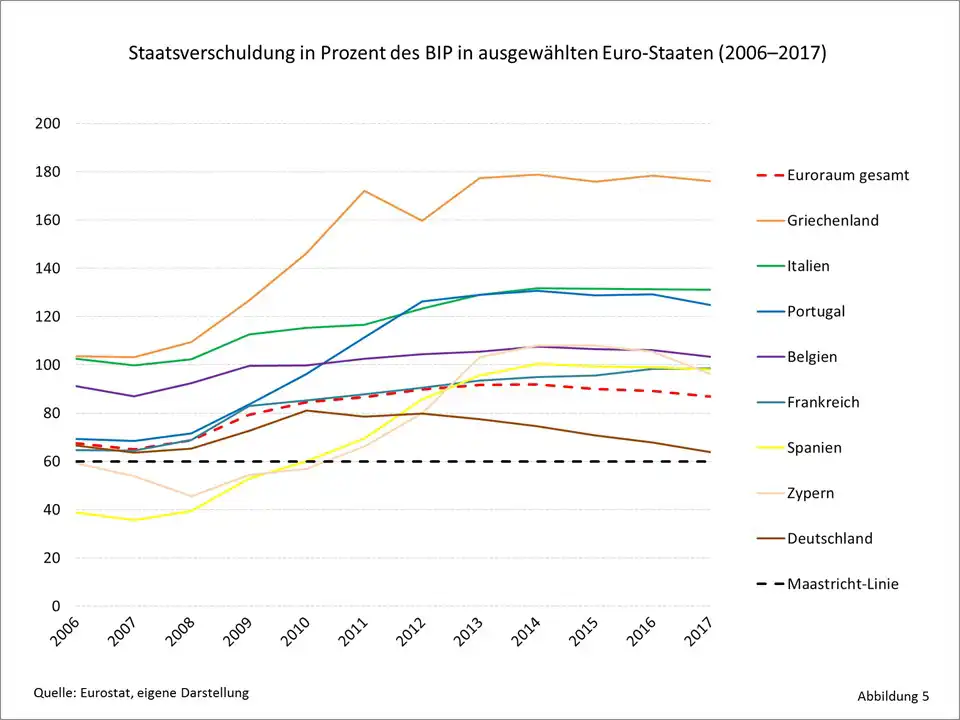

Die fundamentalen wirtschaftlichen Daten im Euroraum sind indessen weit davon entfernt, auf ein Ende und eine dauerhafte Beherrschbarkeit der Euro-Krise hoffen zu können. Die Arbeitslosigkeit in den Staaten Südeuropas, aber auch in Frankreich, ist weiterhin hoch (Abbildung 4). Die Jugendarbeitslosigkeit liegt aktuell in Griechenland, Spanien und Italien immer noch über 30 Prozent, in Portugal, Frankreich und Belgien bei circa 20 Prozent. Weit oberhalb des Zielwerts von 60 Prozent liegt die Gesamtverschuldung vieler Staaten – Griechenland an der Spitze mit 176 Prozent, gefolgt von Italien mit 131 Prozent, Portugal mit 125 Prozent sowie Belgien, Frankreich und Spanien mit je rund 100 Prozent (Abbildung 5). Das Bankensystem mit weiter signifikantem Volumen an notleidenden Krediten – besonders in Griechenland, Zypern, Portugal und Italien – sowie mit fortbestehender regulatorischer Privilegierung von Forderungen gegenüber Staaten (hierfür ist weiterhin keine Unterlegung durch Eigenkapital der Banken erforderlich) bleibt krisenanfällig.

Gleichzeitig schränken die Vorgaben des Fiskalpakts – so unverzichtbar die Wahrung von Haushaltsdiziplin ist – die Möglichkeiten nationaler Politikgestaltung ein. Dem Primat des Defizits und seiner Begrenzung beziehungsweise Rückführung sind alle direkt oder indirekt finanzwirksamen Politikbereiche unterworfen. Nachdem mit der gemeinsamen Währung das Instrument der Wechselkursanpassung zum Ausgleich wirtschaftlicher Leistungsunterschiede zwischen den Euro-Staaten bereits entfallen ist, das Wechselkursventil sozusagen verstopft wurde, ist mit dem Fiskalpakt eine Vorgabe hinzugekommen, die die Handlungs- und Gestaltungsspielräume der nationalen Politik weiter einschränkt und – wie erlebt – leicht in eine Spirale von Schuldenanstieg, Sparprogrammen, schrumpfender Wirtschaft und höherer Arbeitslosigkeit führt.

Die Position der aktuellen italienischen Regierung, so verstörend das Auftreten ihrer beiden Spitzenvertreter Matteo Salvini und Luigi Di Maio auch ist, sich dieser Logik – Salvini spricht von „dämlichen Regeln“ – mit dem Haushalt 2019 nicht weiter zu unterwerfen, und ihr Ziel, Europa samt Architektur der Währungsunion nach den Europawahlen im Mai 2019 grundlegend zu verändern, findet hier ihren Ausgangspunkt. Sie hat in ihrem Grundanliegen viele Unterstützer; auch Frankreich gehört dazu.

Belasteter Diskurs und gegenseitige Ressentiments

Die Bundesrepublik Deutschland profitiert vom bestehenden System bislang insofern, als ein gemessen an der Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft (zu) niedriger Euro-Kurs seit Jahren eine außerordentlich gute Beschäftigungslage sichert, Steuern und Sozialabgaben reichlich fließen und die öffentlichen Haushalte trotz permanenter Ausgabenerhöhungen, vor allem im sozialen Bereich, ausgeglichen gestaltet werden (Stichwort „schwarze Null“). Vor allem der seit Jahren hohe deutsche Leistungsbilanzüberschuss und das hohe deutsche Forderungsvolumen von zuletzt (Dezember 2018) rund 966 Milliarden Euro im nicht besicherten sogenannten Target2-System des Euroraums trüben – neben anderen unerwünschten Folgen der EZB-Politik wie der Enteignung von Sparern durch negative Realzinsen – in dieser Perspektive das Bild.

Man kann sich kaum vorstellen, welchen Zumutungen die Menschen in den Krisenländern, besonders in Griechenland, bei den vielfältigen und tiefen, ja existenziellen Eingriffen in ihre persönlichen Lebensverhältnisse ausgesetzt waren und sind – zumal dort, wo kein soziales Netz und keine gesicherte Gesundheitsversorgung existiert. In einem FAZ-Bericht vom Dezember 2012 ist mit Blick auf die damalige Situation in Griechenland von Verzweiflung, Not, Hilflosigkeit und Traumatisierung der Menschen die Rede, und es wird gefragt, wie viel diese Gesellschaft noch aushalten kann, bevor sie explodiert. Zum Aushalten-Müssen gehört auch, dass vor allem junge, gut ausgebildete Menschen aus ganz Südeuropa in Scharen die Heimat verlassen, um der Perspektivlosigkeit des nationalen Arbeitsmarktes zu entkommen.

Das Auslaufen des dritten Hilfsprogramms für Griechenland am 20. August 2018 ist von manchen als Erfolg gefeiert worden, so von Klaus Regling, dem geschäftsführenden Direktor des ESM, der meinte: „Es sind tolle Neuigkeiten! Das griechische Volk sollte feiern!“ Dazu besteht jedoch wenig Grund. So ist nach Auffassung des früheren Finanzministers Yanis Varoufakis Griechenland keinesfalls gerettet: „Griechenland steht am selben Punkt, im gleichen schwarzen Loch und es versinkt jeden Tag tiefer darin. Auch, weil die Sparvorgaben der Gläubiger Investitionen und den Konsum behindern.“ Der frühere Chef der Euro-Gruppe Jeroen Dijsselbloem wertet die Spar- und Reformauflagen für Griechenland nachträglich als überzogen: „Bei den Reformen haben wir sehr viel verlangt von der griechischen Bevölkerung, zu viel.“ Pierre Moscovici, EU-Wirtschafts- und Währungskommissar, bemängelt, dass die Euro-Gruppe keiner echten demokratischen Kontrolle unterliege. „Ich selbst fühlte mich unwohl, wenn wir hinter verschlossenen Türen über das Schicksal von Millionen Griechen entschieden… Deshalb habe ich die Situation einen demokratischen Skandal genannt.“

Wer vermag sich auszumalen, zu welchen Reaktionen eine Politik mit derartigen Begleiterscheinungen in Deutschland geführt hätte oder führen würde? Auch wenn Deutschland bislang nicht so betroffen war und man bedenkt, dass die Euro-Rettungspolitik bis heute nur begrenzte Belastungen für den Steuerzahler mit sich gebracht hat, ist auch für Deutschland festzustellen, dass sich der Euro entgegen seiner Intention mehr und mehr zu einer Belastung des europäischen Diskurses und Zusammenhalts entwickelt hat. In den kredit- und garantiegebenden Euro-Ländern sind die Zweifel groß, ob der eingeschlagene Kurs am Ende erfolgreich sein wird. In den Krisenländern werden die Eingriffe in die persönlichen Lebensverhältnisse als ungerecht, unsozial und untragbar empfunden.

An der Tagesordnung sind gegenseitige Schuldzuweisungen – von den Kredit- und Garantiegebern in Richtung der tatsächlichen oder vermeintlichen Schuldensünder und umgekehrt von jenen in Richtung der Kredit- und Garantiegeber, weil sie ihrer europäischen Verantwortung zu wenig gerecht würden. Das macht es umso leichter, von eigenem Politikversagen und fortgesetzten eigenen Versäumnissen abzulenken und die Verantwortung für Fehlentwicklungen Dritten zuzuschreiben. Es erschreckt, in welcher Weise überholt geglaubte Ressentiments gegenüber Deutschland, aber auch zwischen anderen Staaten, wieder zum Vorschein kommen und sich Spannungen, Anfeindungen und Konfliktfelder innerhalb Europas aufbauen, die es – und das ist das Entscheidende – ohne Währungsunion nicht gegeben hätte.

Dieser Befund ist nicht erst jüngeren Datums. Mario Monti, damaliger italienischer Ministerpräsident, sprach schon 2012 gegenüber der Bundeskanzlerin über wachsende Ressentiments im italienischen Parlament gegen die EU, gegen den Euro, gegen die Deutschen und manchmal auch gegen die Kanzlerin selbst. Es sei aber ein Problem, das weit über das Verhältnis von Deutschland und Italien hinausgehe, und er fuhr fort: „Die Spannungen, die in den letzten Jahren die Euro-Zone begleiten, tragen bereits Züge einer psychologischen Auflösung Europas.“ Die Veränderungen im Parteiensystem Europas seit Beginn des Jahrzehnts sind zweifelsohne durch die anhaltende Euro-Krise und die zu ihrer Eindämmung getroffenen Maßnahmen mitbeeinflusst worden. Sie zeigen sich besonders deutlich in Südeuropa, aber beispielsweise auch in Frankreich. In Deutschland sind die Anfänge der AfD beim Thema Euro zu verorten.

Ausblick: Hoffen auf Einsicht

Die hier sichtbar werdenden zentrifugalen Kräfte und eine schwächer werdende Anziehungskraft der europäischen Idee stehen der Erwartung Helmut Kohls entgegen, mit einem Nachvornegehen bei der Währungsunion werde die Integration auch in anderen Bereichen beschleunigt vorankommen. Wir erleben das Gegenteil. Mit den negativen Begleiterscheinungen der Währungsunion ist die Bereitschaft schwächer geworden, weitere Souveränitätsrechte auf die EU zu übertragen oder auch nur – siehe Migrationskrise – zu gemeinsamen europäischen Antworten zu kommen. Wie realistisch sind in dieser Situation beispielsweise auch Überlegungen zu einer europäischen Armee?

Was ist für die Zukunft zu erwarten? Zu hoffen ist auf Einsicht der politisch Verantwortlichen, dass ein bedingungsloses Aneinanderketten der Euro-Staaten weder im deutschen noch im europäischen Interesse liegt. Im Fall Griechenlands ist die Chance verpasst worden, einem Land die Möglichkeit zu geben, sich mit eigener Währung neu in die internationale Arbeitsteilung einzugliedern und die über die Vorgaben der Hilfsprogramme eingeschränkte Souveränität staatlichen Handelns zurückzugewinnen. Heute würde man vermutlich absehen können, ob dies nicht für Länder, die durch den einheitlichen Wechselkurs überfordert sind, und für die Partnerstaaten der bessere Weg ist.

Mit Blick auf das Machtspiel der italienischen Regierung ist zu hoffen, dass niemand der politisch Verantwortlichen daran denkt, eine Rettungsoperation für Italien starten zu wollen – ob der Größe des Landes mit mehr als 15 Prozent Anteil am Bruttoinlandsprodukt der Eurozone (Griechenland hat zwei Prozent) und seiner Probleme: höchste Staatsverschuldung aller Euro-Staaten, höchster Stand an Verbindlichkeiten im Target2-System, höchstes Volumen ausfallgefährdeter Kredite im Bankensektor und ein Bruttoinlandsprodukt, das 2017 immer noch unter dem des Vorkrisenjahres 2007 lag.

Angesichts dieser Fakten würde selbst eine unbegrenzte Haftungsübernahme und Transferunion den Euro und die Euro-Staaten nicht in ruhiges Fahrwasser bringen können. Mit steigendem Druck auf den Finanzmärkten, der rasch auf die gesamte Eurozone übergreifen könnte, wächst das Risiko einer unkontrollierten Entladung. Dies wäre der Worst Case mit unabsehbaren Folgen und Erschütterungen für Europa und die Welt. Als kleineres Übel erscheint demgegenüber ein Rückzug Italiens aus dem Euro, wie ihn Matteo Salvini noch nach der Wahl angekündigt hatte. Aber auch dafür gibt es keine Blaupause. Weitreichende und schwer kalkulierbare Konsequenzen wären auch dann zu erwarten.

Zu vermuten ist, dass die aktuell zugespitzte Lage durch begrenzte Korrektur der italienischen Budgetplanungen sowie gegebenenfalls mit neuerlicher Hilfe der Europäischen Zentralbank einstweilen unter Kontrolle gehalten werden kann. Die gewonnene Zeit sollte genutzt werden, um aus einer vorbehaltlosen gemeinsamen europäischen Lagebeurteilung Schlussfolgerungen zu ziehen, die einem Zerfall des Hauses Europa entgegenwirken und durch geeignete Brandschutzmaßnahmen größeren Schaden von den Bewohnern des Hauses fernhalten. Voraussetzung dafür ist ein durchgehender politischer Wille, gemeinsames europäisches Interesse nicht durch nationale Vorteilserwägungen infrage stellen zu lassen. Es bleibt zu hoffen, dass dies gelingen wird.

Der vorliegende Beitrag von Dr. Paul Jansen, Ministerialdirektor a.D., basiert auf einem Vortrag, den der Autor am 26. November 2018 in Bonn gehalten hat.